Die Menschen erscheinen als die mächtigsten Wesen, die es auf dieser Welt je gab. Gleichzeitig erleben wir uns als ohnmächtig. Wie mit dieser Gleichzeitigkeit von Macht und Ohnmacht umgehen? Der Essay wandert von den antiken Göttern zu den Müllbergen der Gegenwart und vergleicht den Stein des Sisyphos mit dem Kampf gegen den Klimawandel.

Ein Radioessay für den Deutschland-Funk.

Was ist Macht, und was Ohnmacht? Macht über wen? Ohnmacht – wem gegenüber? Die Menschen der Gegenwart erscheinen als die mächtigsten Wesen, die es auf dieser Welt je gab. Sie haben den gesamten Planeten überformt, inzwischen gibt es mehr von Menschen gestaltete Materie als Biomasse. Die Summe der von Menschen geschaffenen Dinge – zum Beispiel Gebäude, Straßen und Brücken, aber auch Plastikflaschen, Zahnbürsten und Radiogeräte – überwiegt die Masse aller Lebewesen, also aller Tiere und Pflanzen, die sich derzeit auf der Erde befinden. Wir leben im Anthropozän, dem Erdzeitalter, in dem der Mensch zum bestimmenden Faktor für unser globales Ökosystem und das Fortbestehen unserer Lebensgrundlagen geworden ist. Gleichzeitig erleben wir uns als ohnmächtig, in systemischen Zwängen gefangen, und einem Virus wie Covid-19 hilflos ausgeliefert. Manche verstehen die Pandemie sogar als Strafe der Natur, als Strafe für menschgemachte Probleme, als Strafe für ihre Anmaßung, die Welt beherrschen und nach ihren Vorstellungen verändern zu wollen.

Wie also mit dieser Gleichzeitigkeit von Macht und Ohnmacht umgehen? Und wie ein Verhältnis zur Welt entwickeln, das keine Anmaßung ist?

Bei Macht und Ohnmacht, Anmaßung und Strafe muss ich an Sisyphos denken, an eine Geschichte, die, auch wenn sie weit mehr als 2.000 Jahre alt ist, auch heute noch viel zu sagen hat – wenn man sie neu interpretiert, indem man ihren Rahmen etwas erweitert.

Sisyphos

Ich beginne beim klassischen Narrativ aus der griechischen Mythologie. Sisyphos trägt, schiebt, schleppt einen schweren Stein, einen großen Felsbrocken einen Berg hinauf, und, kaum oben angekommen, rollt der Stein wieder herunter. Der Arme bringt den Stein wieder hinauf, der Stein rollt herunter, das Ganze beginnt von Neuem, immer wieder, immer wieder. Die sinnlose Tätigkeit hat kein Ende.

Doch wofür diese ewige, sinnlose Tätigkeit? Sisyphos hatte sie als Strafe erhalten, weil er nicht sterben wollte, – eigentlich verständlich – und deshalb mehrmals versucht hatte, die Götter hinters Licht zu führen.

Das Ganze begann so: Als Thanatos, der griechische Gott des Todes, ihn ins Totenreich zu bringen versucht, macht Sisyphos ihn betrunken und fesselt ihn. Nun kann Thanatos weder ihn noch andere Menschen aus dem Leben geleiten, der Tod ist außer Gefecht gesetzt. Sisyphos bleibt unter den Lebenden. Doch die Wirkung dieses Tricks ist nur von kurzer Dauer, denn Ares, der griechische Gott des Krieges, kann auf das Sterben nicht verzichten. Ohne den Tod würden Kriege kein Ende finden und gingen ewig weiter. Deshalb befreit Ares Thanatos und geleitet Sisyphos persönlich ins Totenreich.

Doch Sisyphos behilft sich wiederum mit einem Trick. Im letzten Moment, bevor Ares ihn ins Totenreich bringt, bittet Sisyphos seine Frau, ihm auf keinen Fall das traditionelle Totenopfer darzubringen. Aber Totsein ohne Totenopfer, das geht im alten Griechenland nicht. Deshalb wendet Sisyphos sich an Hades, den Gott der Unterwelt, und bittet ihn um Erlaubnis für einen kleinen Ausflug zurück ins Leben, damit er diese missliche Angelegenheit in Ordnung bringen kann. Dies wird ihm gewährt. Doch statt sich um sein Totenopfer zu kümmern, genießt Sisyphos das Leben unter den Lebenden. Dieser Zustand hält jedoch nicht lange an, auch diese glückliche Wendung ist für Sisyphos nur von kurzer Dauer. Sich gegen den Tod aufzulehnen, bringt am Ende nichts, letztlich ist man ihm gegenüber machtlos.

Sisyphos muss zurück in die Welt der Toten – und erhält dort eine Strafe, eine nichtendende, qualvolle Strafe, die für ihn furchtbar gewesen sein muss.

Homer lässt Odysseus im XI. Gesang der Odyssee die Situation von Sisyphos im Reich der Toten folgendermaßen beschreiben:

„Auch den Sisyphos sah ich, von schrecklicher Müh gefoltert. Einen schweren Marmor mit großer Gewalt fortheben. Angestemmt, arbeitet er stark mit Händen und Füßen ihn von der Au aufwälzend zum Berge. Doch glaubt er ihn jetzo / Auf den Gipfel zu drehn: da mit einmal stürzte die Last um; Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor Und von vorn arbeitet er, angestemmt, dass der Angstschweiß seinen Gliedern entfloss und Staub sein Antlitz umwölkte.“

Pathetische Worte. Aber mir, aus dem Hier und Jetzt, stellen sich angesichts dieser Worte viele Fragen. Wer war Sisyphos? Was hat Sisyphos noch gemacht, außer, dass er dem Tod entwischen wollte? Vielleicht ist das nachvollziehbare Ungehorsam gegenüber Thanatos und Hades nur ein vorgeschobener Grund, und in Wirklichkeit wurde Sisyphos für etwas ganz anderes bestraft.

Strafe

Dann gibt es noch etwas, was ich nicht verstehen kann: Warum nimmt Sisyphos die Strafe an? Was treibt ihm den Angstschweiß ins Gesicht? Er ist im Totenreich, was soll ihm Schlimmes passieren? Und schließlich: Um welchen Berg handelt es sich eigentlich? Und was hat es mit diesem Stein auf sich?

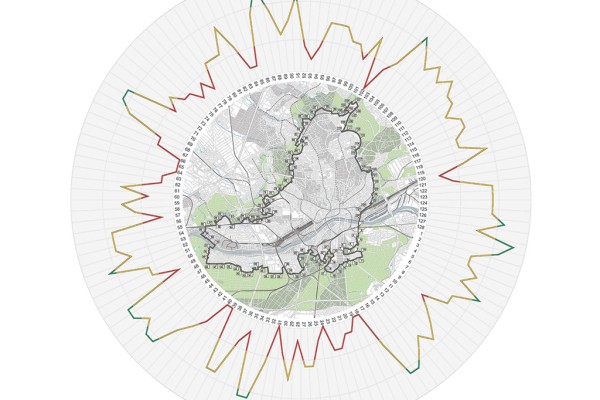

Sisyphos war nicht irgendwer, er war ein König – und er war der Gründer der Stadt Korinth. Und vielleicht ist das sein Vergehen. Vielleicht wurde er von den Göttern bestraft, weil er eine Stadt gegründet hatte. Denn die Stadt ist die Abkehr von den Zyklen der Natur. Die Stadt ist ein eigener, von Menschen geschaffener Organismus, der sich inzwischen über die ganze Welt ausgebreitet hat. Die Stadt ist der Ort der Emanzipation, des fortwährenden Versuchs der Selbstbefreiung des Menschen. Und die Stadt ist der Motor des Fortschritts, in ihr kamen Wissenschaft und Kunst erstmals zu einer Blüte, in ihr wurde die Idee der Demokratie geboren und in der Stadt entwickelte sich die Aufklärung. Die Stadt, so stelle ich mir vor, ist den Göttern von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen, sie wussten, dass sie in ihr sterben werden. Heute lebt die Mehrheit der Menschen in Städten, und glaubt man den Prognosen der Vereinten Nationen, werden die Städte in den nächsten Jahren weiterwachsen und immer mehr Menschen in ihnen wohnen. In Deutschland wohnen heute fast 80 Prozent der Menschen in Städten, in Belgien sind es bereits 98 Prozent. Irgendwann wird „Stadt“ der ausschließliche Lebensraum aller Menschen sein – und in diesem komplett vom Menschen gestalteten Lebensraum wird noch weniger Platz für Götter sein als heute schon.

Vielleicht ist die Stadtgründung Sisyphos‘ eigentliche Anmaßung, die im Versuch, den Tod zu überwinden, kulminiert; ein Versuch, von dem auch heute noch viele Menschen träumen. Zumindest ist es gelungen, die Lebenszeit zu verlängern – auch wenn die Menschen dabei, siehe Covid-19, von der Natur immer wieder zurückgeworfen werden. Die Stadt ist nach wie vor ein utopischer Raum und Sehnsuchtsort, auch wenn viele Erwartungen, Wünsche und Träume, die sich mit Stadt verbinden, bis heute nicht erfüllt sind – und die kapitalistische Stadt nach wie vor globale Ungerechtigkeit, Armut und Ohnmacht produziert. „Wir arbeiten noch dran“, könnte man Sisyphos, so er denn immer noch im Totenreich seinen Stein den Berg hinaufträgt, zurufen.

Die Strafe, der Stein, der Berg und die Stadt scheinen also miteinander zusammenzuhängen; zumindest, wenn man wie ich den Rahmen der klassischen Geschichte verlässt und eine Neuinterpretation wagt. Ich halte als erste These fest:

Die Götter haben Sisyphos bestraft, weil er eine Stadt gegründet hat, und ihre Strafe erinnert ihn an das, was Natur ist – der ewige Zyklus vom Auf- und Untergang der Sonne, der Jahreszeiten und nicht enden wollender, mühsamer körperlicher Arbeit.

Verweigerung

Aber warum unterwirft sich Sisyphos dieser Strafe? Und: Hätte er nicht eine Handlungsalternative gehabt?

Eine Möglichkeit ist, die Strafe umzudeuten. Folgt man dem französischen Philosophen Albert Camus, ist Sisyphos kein Opfer, kein zwangsarbeitender Strafgefangener, sondern ein relativ normaler Mensch, der sich trotzig seiner Strafe – oder sagen wir besser: seiner Aufgabe – stellt. Er nimmt sie an, macht sie sich zu eigen – und handelt dabei in gewisser Weise freiwillig. Sisyphos zeigt den Göttern, dass die Strafe für ihn keine Strafe ist. Statt zu verzagen, statt aufzugeben, statt zu verzweifeln, stemmt, schiebt, hebt er den Stein – selbstbestimmt – immer wieder aufs Neue den Berg hinauf.

Dennoch ist der historische Sisyphos gegenüber den Göttern machtlos, weil er seine Situation nicht grundlegend ändern kann; er ist aber nicht ohnmächtig. Im vorgegebenen Rahmen erfüllt er seine Aufgabe.

Für Camus ist die Strafe, die Sisyphos ereilt, eine Allegorie auf den allgemeinen Zustand des menschlichen Lebens: Die Aufgabe von Sisyphos versinnbildlicht die vergebliche Suche des Menschen nach Sinn und Wahrheit in einem bedeutungslosen und gleichgültigen Universum.

Die Kernaussage von Camus‘ Sisyphos-Interpretation ist also: Auch wenn einem die täglichen Kämpfe im Leben manchmal sinnlos, ergebnislos, hoffnungslos erscheinen, geben sie dennoch Bedeutung und Wert, wenn man sie als die eigenen annimmt. Das eigene Leben bekommt durch diesen Akt der Selbstbehauptung einen Sinn. Camus stellt sich dementsprechend „Sisyphos als einen glücklichen Menschen“ vor.

Ich finde diese Vorstellung etwas unbefriedigend. Ich will die Welt verändern und nicht den gegebenen Zustand erdulden. Mit Heidegger gesprochen will ich mich aus meinem unfreiwilligen In-die-Welt-geworfen sein befreien, in dem ich mich entwerfe. Was wie ein Wortspiel klingt, birgt aber den Kern der Sisyphos’schen Anmaßung: Als Entwerfen bezeichnen Gestalterinnen, also Architektinnen, Designer*innen, aber auch Städtebauer wie Sisyphos ihre Tätigkeit. Die Welt nach menschlichen Vorstellungen zu gestalten, sich aus der Unterworfenheit unter natürliche Bedingungen zu befreien – das ist Entwerfen.

Der Sisyphos von Camus befreit sich nicht, sondern er unterwirft sich. Als Mensch, der gestalten und verändern will, frage ich mich: Was soll es für einen Sinn machen, ewig den blöden schweren Stein den Berg hinaufzubringen. Das ist so protestantisch. Nachvollziehen könnte ich allenfalls, dass das Ganze Sisyphos Spaß macht: Er schleppt den Stein hoch und dann rollt der Stein mit gehörigem Krach den Berg herunter, zermalmt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Ein Heidenspaß! Aber irgendwann hätte man davon doch auch genug, das macht vielleicht ein, zwei, vielleicht auch zehn Mal Freude, aber irgendwann ist gut.

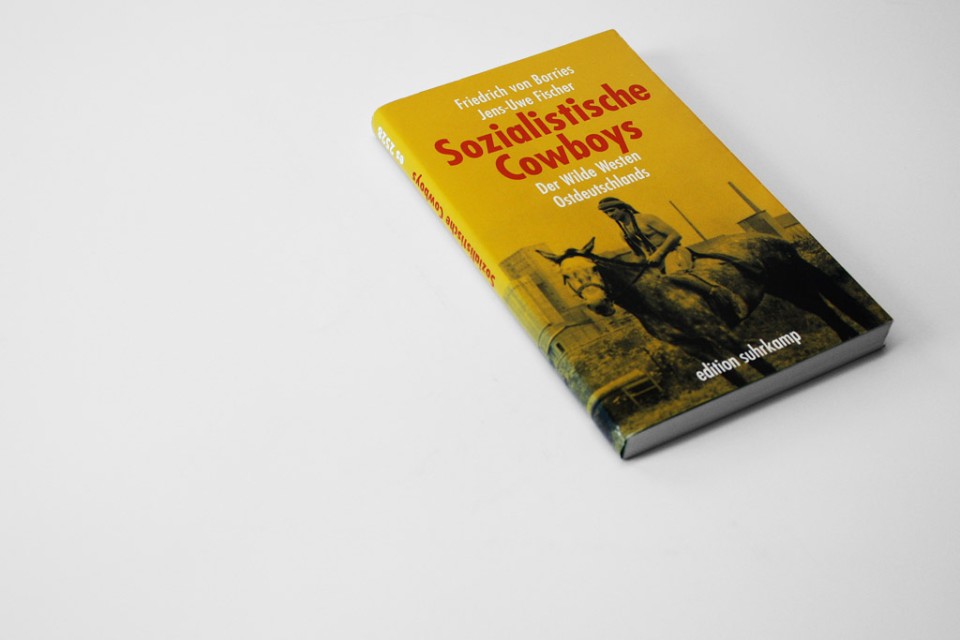

Was also könnte Sisyphos noch tun? Welche Handlungsalternativen hat er? Im Winkelmann-Museum in Stendal, einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, befindet sich das Gemälde „Flucht des Sisyphos“ von Wolfgang Mattheuer, einem der Hauptvertreter der „Leipziger Schule“, einer Strömung der modernen Malerei, die sich in der DDR entwickelt hat. „Die Flucht des Sisyphos“ entstand 1972, also in der Aufbruchszeit und der kulturpolitischen Öffnung der frühen Ära Honecker. Das Gemälde zeigt einen jungen Mann, der vor dem Stein wegrennt. Unten im Tal liegt eine Siedlung, sie scheint sein Ziel zu sein. In einer Vorstudie zu diesem Gemälde von 1971 ist diese Siedlung sogar eine richtige Großstadt, ein Häusermeer.

Mich interessiert nicht, was dieses Gemälde in seiner Entstehungszeit den Betrachtern erzählte oder wie es heute im Rückblick auf den real-existierenden Sozialismus der DDR interpretiert werden könnte; mich interessiert nicht, ob die blaue Hose eine damals moderne Jeans ist oder eine Arbeiterhose; mich interessiert allein, dass Sisyphos beschließt, die sinnlose Tätigkeit zu beenden und in die Stadt zu gehen. Die Götter sind tot, sie haben keine Macht mehr über ihn. In der Stadt will Sisyphos die Freiheit finden. Er unterwirft sich dem Willen der Götter nicht länger, damit endet seine Machtlosigkeit. Aus dem Machtlosen wird ein Emanzipierter, der sein Leben in der Stadt selber und neu gestalten will. Aus dem Zustand der Unterwerfung geht er über in den Zustand des Entwerfens. Man muss sich nicht den vermeintlichen Begebenheiten ergeben, sich unterwerfen, sondern man kann sich entwerfen. Die Götter sind tot, die Menschen sind frei, sie können tun und lassen, was sie wollen. Der Sinn ist nicht von einer höheren Instanz vorgegeben, sondern selbst erzeugt. Wir – die Menschen – bestimmen ihn. Das ist eine frohe Botschaft. In der Stadt gibt es genug zu tun, was sinnvoller ist, als den Stein den Berg hinaufzuschieben, zu stemmen, zu schleppen, was auch immer.

Stadt

Die Stadt ist der Ausgangspunkt meiner Sisyphos-Geschichte. Ich hatte ja gemutmaßt, dass er von den Göttern bestraft wurde, weil er eine Stadt gründet hatte. Deshalb möchte ich mich noch einen Moment mit „Stadt“ beschäftigen. Nicht mit Korinth, der Stadt, die Sisyphos bauen ließ, auch nicht mit der Stadt, in die der Protagonist von Wolfgang Mattheuers „Die Flucht des Sisyphos“ rennt, sondern mit der Stadt als solcher.

Die ersten festen Siedlungen – also das, was wir heute als Städte bezeichnen – entstanden mit dem Übergang der Jäger- und Sammler-Existenz hin zu Ackerbau und Tierhaltung. Mit der Gründung der Städte entstanden auch komplexere Organisationsstrukturen, die auf Hierarchie und Macht aufbauten. Denn, so die Überlegung: Wer seine Ernte lagert, muss sie auch schützen und muss deshalb Strukturen aufbauen, die Sicherheit garantieren können. Neben Mauern, also Stadtmauern, die die Stadt begrenzen, einteilen und schützen, betrifft dies auch und vor allem Kämpfer, die die Stadt gegen etwaige Eindringlinge verteidigen können. Der stärkste oder schlaueste Kämpfer schwingt sich zum Machthaber über alle auf, er wird zum König – so wie Sisyphos, der König von Korinth.

Müllberg

Nun kommt der Berg ins Spiel. Die Herrschenden wollen ihre Position symbolisch demonstrieren und faktisch absichern. Deshalb haben sie das Interesse, möglichst weit oben zu wohnen, über den anderen, höhergestellt, aber auch mit dem besten Ausblick, von dem aus man das Auftauchen eines potentiellen Feindes frühzeitig bemerken kann. Der König, der Fürst, der Häuptling, der starke Mann baut sein Haus, seinen Palast, seine Burg auf einem Berg, oben, weit über den anderen.

Woher aber kommt der Berg? Hierfür finden sich bei dem tschechisch-brasilianischen Philosophen Vilém Flusser einige interessante Überlegungen, die man zu einer Geschichte der Zivilisation und der Bedeutung von Stadt verdichten kann. Laut Flusser ist es ein Wesenszug von Kultur, dass alles, was sie herstellt, irgendwann zu Abfall wird.

Der Berg, der die Macht des Herrschers sichert, ist eigentlich eine Müllkippe. Der Herrscher, der Häuptling, der Chef baut seine Burg auf dem Müll der Zivilisation. Dieser Müllberg ist physisch und metaphorisch. Ich hatte eingangs erwähnt, dass es auf der Erde inzwischen mehr vom Menschen gestaltete Materie als Biomasse gibt; und all diese gestaltete Materie, die Smartphones, die Aluminiumtrinkflaschen und Hochgeschwindigkeitszüge, dienen dem System zum Selbsterhalt, oder, um im archaischen Bild zu bleiben, helfen dem Herrscher, an der Macht zu bleiben. Je mehr Macht er hat, umso mehr muss die Stadt produzieren. Und je mehr die Stadt produziert, desto mehr Konsumgüter entstehen, die dann recht schnell zu Müll werden, der irgendwo abgeladen werden muss.

Oder anders formuliert: Wenn man nicht süchtig nach Smartphones, Seifenopern, Tiefkühlpizzen und Gadgets der Konsumgesellschaft wäre: Wer hätte dann noch Macht über einen?

Stattdessen entsteht ein Berg von Lebensmittelresten, billigen Klamotten, die schnell wieder aus der Mode kommen werden, Autos, für die es bald eine Abwrackprämie gibt. Die Aufzählung will nicht enden. Packt man den eigenen Müll, all den Nippes, den man so zu Hause anhäuft, all die Dinge, die man angeblich so dringend zum Leben braucht, noch dazu, dann kann man erahnen, wie riesig der Berg ist.

Dass der Herrscher auf der Müllkippe thront, zeichnet ihn aber nicht nur symbolisch als Wahrer des Wohlstandes aus, sondern hat auch einen praktischen Nutzen. Je höher der Berg wird, desto weiter kann der Herrscher sehen, die heranziehenden Feinde frühzeitig sichten, Verteidigungsmaßnahmen ergreifen: Je mehr Müll, desto sicherer können alle leben, so das Versprechen. Was in den Metaphern der historischen Stadtentwicklung der Berg als militärisch-strategisch wichtige Position ist, sind heute die Meta-Daten unserer virtuellen Shoppingtouren und Social‑Media‑Ergüsse, Informationen, die Ausblick auf unser Denken, Fühlen und kommendes Verhalten geben.

Ansammeln und verdichten, das ist die Logik des Wachstums, die Logik, die zu der globalen ökologischen Katastrophe und sozialen Ungerechtigkeit geführt hat, in und mit der wir heute leben. Man will möglichst weit oben auf dem Berg sein, den Müll unter, nicht über sich haben. Je weiter oben, umso erfolgreicher. Man strebt nach Erfolg, nach mehr Müll, um sich in der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung eine bessere Position zu verschaffen.

Folgt man diesem Bild, ist die Arbeit von Sisyphos innerhalb der Wachstumslogik urbaner Gesellschaften nicht sinnlos. Mit dem schweren Stein, den er den Berg hinaufrollt, verdichtet er den Müll, schafft ein möglichst solides Fundament für noch mehr Wachstum. Das Verdichten macht den Berg zwar erstmal kleiner, aber auch fester, haltbarer, Sisyphos trägt zur Stabilisierung des Systems bei, das er errichtet hat, auch wenn er, nun ins Totenreich verbannt, selbst daran nicht mehr teilhaben darf. Zweite These: Die Stadt produziert einen Müllberg, der zum Erhalt des Systems dient. Er muss verdichtet und stabilisiert werden, denn der Müll sichert die Herrschaft, die in der Stadt über ihre Bewohner*innen ausgeübt wird.

Stein

Das Faszinierende an der Geschichte von Sisyphos ist, dass sich so viele Menschen auch heute noch in ihr wiederfinden können. Das Bild, etwas sehr Mühseliges zu tun, das eigentlich keinen Sinn hat, aber der Absicherung der eigenen Position, der Privilegien oder des Selbstbildes dient, kennen viele Menschen. Jeder Mensch ist Sisyphos, das ist schon bei Camus so. Aber dabei möchte ich nicht stehen bleiben, sondern einen Schritt weiter gehen.

Vielleicht kann der Stein auch mehr. Denn der Stein ist hart, schwer, machtlos, aber letztlich doch auch veränder- und formbar. Es gibt von Wolfgang Mattheuer noch ein weiteres Gemälde zum Thema Sisyphos, das ich inspirierend finde. Es heißt „Sisyphos behaut den Stein“. 1974 entstanden, zeigt es einen Mann, der am Fuße eines Hügels oder Berges steht. Überall liegen Müll und Schrott herum, im Hintergrund rauchen die Fabrikschlote. Der Mann hat Hammer und Meißel in der Hand und behaut den Stein. Er arbeitet aus dem unbehauenen Fels eine geballte Faust heraus, ein Zeichen für Widerstand. Bei Homer ist der Stein ein Brocken Marmor, ein eigentlich schönes Material für bildhauerische Tätigkeiten. Für Mattheuer also Material, um etwas mit Sinn zu formen. Statt uns in die Sinnlosigkeit zu ergeben – und mit Camus das Erdulden als Heldentum zu feiern – sollten wir Widerstand gegen die Mächtigen, gegen die Herrschaft des Menschen über den Menschen leisten.

Damit sind wir wieder bei Macht, Machtlosigkeit und Ohnmacht. Wogegen sollen wir angehen? Was lohnt es zu bekämpfen?

Springen wir nochmal zurück zu Sisyphos. Er hat den Berg akzeptiert, ja, er hat ihn sogar gebraucht. Als alter König konnte er sich eine Welt ohne Berg nicht vorstellen, ja, er hatte sogar Angst vor einer Welt ohne Berg, alleine die Vorstellung treibt ihm den Angstschweiß ins Gesicht. Aber müsste man das heute nachmachen? Muss man im Hier und Jetzt den Berg und den Stein akzeptieren?

Ich möchte deshalb noch eine andere Interpretation für die Beschaffenheit des Steines vorschlagen. Ich stelle mir vor, der Stein selbst zu sein. Ich bin mein eigener Stein. In der Gesellschaft der Gegenwart ist auch das Selbst Gegenstand von Gestaltung geworden. Man haut an sich herum, versucht, den wahren Kern herauszuschälen, therapiert hier und achtsamkeitet dort. Was versucht man nicht alles, müht sich ab, scheitert und beginnt wieder von neuem. Man scheitert an seinen eigenen Ansprüchen. Man selbst ist der Stein, der den Berg hinaufgerollt werden soll, immer wieder, immer wieder, ohne aufgeben zu dürfen. So war das zumindest lange, aber immer öfter setzt eine Erschöpfung ein, die deutlich macht: Der Stein des Selbst ist widerständig, das Selbst will nicht immerfort gerollt und geschoben werden, um in der eigenen Selbstoptimierung das System zu stabilisieren. Muss man wirklich den Stein des Ichs den Berg hinaufrollen, um den Müllberg unserer Zivilisation weiter zu verdichten, und gleichzeitig mehr oder weniger reflektiert täglich zu dessen Anwachsen beitragen?

Also: Wenn man selbst der Stein ist, den man den Berg hoch rollt, kann man nicht wie Wolfgangs Mattheuers Sisyphos einfach wegrennen. Wenn das Selbst der Stein ist, wird verständlich, warum Sisyphos sich gegen die Strafe nicht erheben kann. Aber man kann den Berg in Frage stellen. Denn der Berg ist nicht einfach da, der Berg wird von den Menschen – also uns allen – gemacht. Und er wird höher, jeden Tag, wenn die Menschen so weiter machen wie bisher. Und schlimmer noch: Jedes Mal, wenn man den schweren Stein den Berg hinaufrollt, verdichtet man ihn, macht ihn fester, stabiler, unverrückbarer.

Die andere Stadt

So arbeitet man am Fundament der Stadt, einer Stadt, die eine Hierarchie erzeugt, die uns unfrei macht, machtlos, vielleicht sogar ohnmächtig. Dabei hat man sich von Stadt doch etwas anderes erhofft, nämlich Aufklärung, Emanzipation, Freiheit. Wie würde man also heute eine Stadt bauen, wenn man eine bessere gründen wollte? Es wäre eine Stadt, die nicht auf Müll gebaut ist, eine Stadt, die ein materieller Kreislauf ist. Sie ist kein gefräßiger Organismus, der Menschen und Material vertilgt, um fortwährend neuen Müll auszuspucken, um den Berg, auf dem die Herrschenden wohnen, ins Unermessliche zu erhöhen. Es ist eine Stadt ohne Berg – also ohne Macht, ohne Hierarchien, ohne Herrschaft – in der Demokratie im Sinne von Gleichberechtigung, Solidarität und Mitbestimmung tatsächlich gelebt wird. Für die Errichtung dieser Stadt oder den Umbau bestehender Städte in eine solche Stadt der Zukunft gibt es viele Ideen und Ansätze. Viele sind technischer Natur. Der Müll der Vergangenheit soll als wichtige Ressource, als Material- und Energiequelle entdeckt werden. „Urban Mining“ ist dafür das Schlagwort. Diese Stadt der Zukunft produziert ihre eigene Energie, statt sie von außen zu beziehen, und produziert ihre eigenen Nahrungsmittel, statt dafür das Umland zu kolonisieren oder weitentfernte Weltregionen auszubeuten.

Um diese Stadt zu bauen, müssen wir den Berg abtragen, Stück für Stück. Ja, das ist eine Sisyphos-Aufgabe, im sprichwörtlichen Sinne, aber sie ist nicht sinnlos. Sie hat ein Ziel, ein sehr konkretes: Es geht darum, die zerstörerischen Folgen eines auf immerwährendem Wachstum, naturvergessener Technikgläubigkeit und materiellem Gewinn aufbauenden Gesellschaftsmodells, das Glück primär durch Konsum verspricht, zu erkennen und Alternativen umzusetzen. Und die Alternative kann weder ein leichterer Stein noch ein bisschen weniger „Sisyphosarbeit“ sein, sondern nur Abtragen, der Verzicht, die Änderung des eigenen Ichs.

Auf der Suche nach Folgenlosigkeit

Wie sähe ein Leben aus, das möglichst wenig negative Folgen für andere hat – für andere Menschen, aber auch Tiere und Pflanzen? Wie lernt man, auf das Streben nach Erfolg zu verzichten, die Fiktion einer Selbstwirksamkeit zu verabschieden, um offen zu sein für ein Leben, in dem nicht das eigene Ich im Vordergrund steht? Ich halte als letzte These fest:

Eine andere Stadt ist nur möglich, wenn wir auf das Streben nach Erfolg verzichten und versuchen, ein Leben ohne negative Folgen für andere zu führen: ein Leben in Folgenlosigkeit.

Die wichtigste Voraussetzung für ein solches Leben wäre, die Folgen der Vergangenheit zurückzubauen. Das heißt konkret: Man muss endlich den Berg wegräumen, auch wenn das vielleicht eine noch härtere Arbeit ist, als den Stein immer wieder hochzubringen! Dieses Abtragen des Berges hat – zumindest sinnbildlich – auch zur Folge, dass die bestehenden Herrschaftsstrukturen untergraben werden. In der Stadt der Zukunft gibt es keinen Herrscher mehr, der auf dem Berg thront.

Es ist eine Stadt, die ein gutes Leben für alle Menschen ermöglicht – und das weltweit.

Lernen von Sisyphos

Macht. Machtlosigkeit. Ohnmacht. Ist das Abtragen des Berges überhaupt noch möglich? Ist er nicht durch Jahrhunderte der Verdichtung so fest und stabil geworden, dass wir ihn nun nicht mehr loswerden können?

Eines der wichtigen Machtinstrumente ist die Perspektive, also die Art, wie man auf die Welt blickt, was einem dadurch als groß und klein, als nah und fern erscheint. Durch die Perspektive entstehen die Bilder, die man sich von seinem eigenen Leben macht, die Perspektive prägt die Vorstellung von den individuellen und kollektiven Handlungsmöglichkeiten. Die Perspektive der Gegenwart ist die des Erfolges: Auf das, was ich mache, muss etwas erfolgen, möglichst unmittelbar. Selbstwirksamkeit ist ein zentrales Schlagwort der Gegenwart. Wir erwarten, dass unser individuelles Handeln eine Wirkung hat, wir uns selbstverwirklichen können und unser Leben eine Bedeutung hat. Mit diesem Fokus auf sich selbst und das eigene unmittelbare Handeln, die eigenen Befindlichkeiten und Vorlieben, wird der Blick von der Ferne weggelenkt. Es mag sein, dass individuelle Konsumentscheidungen Wertentscheidungen sind. aber wer im Biomarkt einkauft, kann deshalb noch lange keine weltweit verbindlichen Standards in Bezug auf Klimagerechtigkeit durchsetzen, oder allen Erdbewohner*innen ein gutes Leben ermöglichen. Wenn man etwas von Sisyphos lernen kann, dann ist es der Verzicht auf unmittelbare Wirksamkeit, auf Erfolg.

Albert Camus schreibt, dass man sich den historischen Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen muss. Selbstbestimmt, den Göttern auch in der Strafe die Stirn bietend. Ich glaube, ein zukünftiger Sisyphos bezieht sich nicht mehr auf die Götter. Der zukünftige Sisyphos ist glücklich, weil er nicht mehr auf dem Müllberg thronen will. Der Sisyphos der Zukunft baut eine neue Stadt, eine andere Stadt als die, die wir bisher kennen. Diese andere Stadt braucht keinen Müll und keinen Müllberg. In dieser anderen Stadt brauchen wir keine Macht und erleben keine Ohnmacht. Denn in einer Welt, in der niemand auf dem Müllberg thront, gibt es auch keine Unterdrückten und keine Ohnmacht.